仙台市 宮城野区 しらとり歯科医院です。先日新潟県で行われた、第63回日本小児歯科学会大会に参加してきました。「令和のう蝕予防」、「お口ぽかん、口腔機能発達不全症」などお子様の「むし歯予防」から「食事や発音といった機能・発達」の話まで多岐に渡り講演が行われました。今回はそんな講演の中から「哺育期〜離乳期の歯科的視点・アプローチ」についてお伝えします。

※授乳方法について、様々な意見や特徴があると思います。あくまで歯科的視点から研究やデータによる報告をもとに、母乳哺育についてお話しします。

【日本における母乳育児の歴史〜母乳育児から粉ミルクへ〜】

【赤ちゃんの命を奪った「ミルク」:世界の母乳育児推進の背景】

【授乳方法で変わる?口腔機能の発達:吸啜が噛み合わせに与える影響】

「世界の国と比べ、日本の母乳率はどのくらいか知っていますか?」、「母乳哺育は、歯並びや舌や顎の動きに良い影響を与える」…。学会大会で歯科医師の先生が話をする中、助産師の松原まなみ先生が「周産期管理から小児歯科管理へ─咀嚼の基礎としての“吸啜”の意義─」というテーマで、「母乳哺育が口腔機能の発達に及ぼす影響」についてお話しされていました。

松原先生は、朝日大学歯保健医療学部で教鞭をとる傍ら、歯学部大学院の博士課程を修了し博士(歯学)を取得され、小児歯科の先生と共に母乳育児について研究を行ってきました。講演ではまず助産師の立場から、「母乳哺育の歴史」についてお話しされていました。

日本における母乳育児の歴史〜母乳育児から粉ミルクへ〜

もともと日本では、助産師さん介助による在宅での出産が一般的で、1950年頃までは、母乳による育児が当時の主流でした。しかし、どんな時代でも母乳の出が良いお母さんがいれば、そうではない方もいます。まだ粉ミルクがなかった時代、母乳の出が悪い場合、代わりに母乳を与えてくれる女性(乳母)に頼るのか、重湯やお米のとぎ汁、動物の乳などを与えていました。母乳に比べると十分な栄養がとれないため命を落としてしまう赤ちゃんが多かったといわれています。

また、一般家庭に冷蔵庫が普及していないため、牛乳を冷蔵保存することができず、いたんだ牛乳を飲むことで、亡くなってしまう赤ちゃんも多くいたそうです。新生児と乳児の死亡率は高く、1947年には新生児と乳児の死亡数が年間29万人と記録されています。

時代とともに、より安全な出産が推進されるようになり病院などの施設での出産が増え、新生児室での新生児の管理や粉ミルクによる育児が主流となりました。1960年には7割あった母乳育児率は、1970年には3割に激減して過去最低の値となり、母乳育児はだんだんと姿を消していきました。

赤ちゃんの命を奪った「ミルク」:世界の母乳育児推進の背景

「Baby Killer:赤ちゃんの殺し屋」。乳業メーカーによる人工乳販売戦略もあり、世界の発展途上国でも、粉ミルクによる哺乳育児が行われるようになりました。調乳する際の水は、不衛生なものも多く、赤ちゃんが感染症にかかるなどして乳児死亡数が上昇して大きな問題となっていました。

そんな状況もあり、1989年にWHO(世界保健機関)とユニセフ(国連児童基金)が共同声明「母乳育児を成功させるための10ヶ条」を出し、母乳育児を中心とした新生児ケアが推進されました。

授乳方法で変わる?口腔機能の発達:吸啜が噛み合わせに与える影響

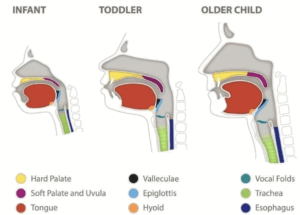

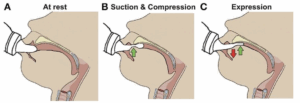

ここからが本題になりますが、WHOの声明では、「母乳吸啜と顔や顎、舌の発達」について触れられていて、「母乳哺育は良い咬合発達と口腔顔面構造の正しい成長を促進し、より良い咬合発達は混合歯列期まで続く可能性がある」と言及しています。

専門的な言葉が多いので、少しわかりやすく説明をすると、「赤ちゃんが母乳を吸う動きは、顔、顎の発達や成長を促して、歯の生え変わりまでの噛み合わせに良い影響を与える」という内容です。

一般的に、母乳について「赤ちゃんを守る免疫物質が含まれている」ことは有名だと思います。意外と知られていないことかもしれませんが、「人工乳首による授乳」と「お母さんのからだから直接与える授乳」では、歯並び、噛み合わせや咀嚼発達に影響があることが報告されています。

引き続き、母乳哺育が与える影響についてお話しします。

次回に続く