仙台市 宮城野区 しらとり歯科医院です。厚生労働省のデータによると、入れ歯の使用率は50代から増加し始め、75歳以上では総入れ歯も含めて40%に達するとの調査結果もあります。前回、ブリッジ治療を「橋」に例えて説明しましたが、ブリッジ治療と部分入れ歯は、何が違うのでしょうか。

1. インプラント手術の実際から注意点まで徹底解説

・インプラント手術の実際

・知らないでは済まされない失った歯が招く問題

・インプラントと噛む力について

・術後の注意点

・事前によく聞かれる質問

【知らないでは済まされない失った歯が招く問題】

・総入れ歯への道:1本の歯が招く負の連鎖

・歯のヒビ?:歯にかかる力とそのダメージ

・骨の吸収と歯並びの変化:歯を失ったまま放置するリスク

・歯を失うことの影響と治療の選択肢

・奥歯がなくなると太りやすい?

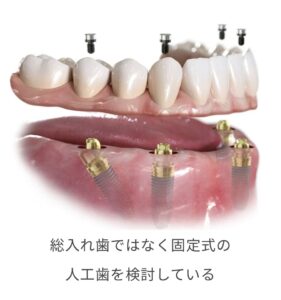

なぜ!30%は使わなくなる?「入れ歯を使い続ける難しさ」

「今日から入れ歯を使ってください」と言われて、すぐに使える方はあまり多くはいないのではないでしょうか。入れ歯の使用率について、東北大学が宮城県民(65歳以上、 8,576名が対象)に行った調査があります。入れ歯を使用している方(残っている歯が19本以下) は2,650名いて、実際に普段、入れ歯を使っているのかを質問したところ、「使っていない」と答えた方は31.2%となりました。

外してしまうには理由があり、つけ始めはどうしても「発音がしにくい」、「食事中、本物の歯と違って噛む感じが慣れない」など、抵抗感がでるのだと思います。できるだけそのような違和感がない、長く使っていただけるような入れ歯を提供できればと思います。

「入れ歯の“義”の役割──失われた歯を補うということ」

入れ歯=義歯。同じ「義」の字を使うものとしては、「義足」や「義肢」があります。「義」の字は本来「外から来て固有ではないもの」という意味で、入れ歯は失った歯の代わりとなり、その機能を補うために装着します。少し大袈裟に感じるかもしれませんが、歯がなくなるということは、口の中の世界ではそれだけ影響が大きい出来事です。

ブリッジや部分入れ歯は、残っている歯を、いわば杖としてそれによりかかって機能しているようなものです。ブリッジも人工の歯を天然の歯の代わりに装着しますが、総入れ歯は人工の歯にピンクの部分、さらに部分入れ歯は金属のパーツが加わります。

歯を失うと、時間が経てば経つほど、その周りの骨や歯茎はなくなっていきます。ピンクの部分は歯茎だけではなく、痩せてしまった骨の部分も補っているため、大きいほど、その分大ぶりになります。金属のバネが残っている歯にかかり、範囲が大きければ左右にまたがって金属の繋ぎの部分が必要となることがあります。そのようなパーツが増えるためブリッジ治療と違うのは、「慣れ」が必要ということです。

「入れ歯と噛む力の関係──満足感はどこまで戻せるか」

入れ歯は食事のときの噛む力は、自分の歯のときに比べて30~40%程度まで落ちると言われています。バネがかかる歯を支点として、歯茎がどうしても沈み込みます。噛む力のほとんどは入れ歯の下の歯茎へと逃げてしまいます。そういった意味では、自分の歯は元よりブリッジ治療やインプラント治療よりも食事をしている満足感、楽しみは減ってしまうのかもしれません。

「ブリッジから入れ歯へ──歯を失わない選択とは」

前回の話と重なりますが、歯は垂直方向からの力にはたいへん強いのですが、水平方向の力には弱いという弱点があります。上から50kgとか60kgの力がかかっても許容されますが、数kgの横からの力には耐えられません。

そして、すでに歯周病が進行している歯があると、この横方向の力が加わると、歯がぐらつきやすくなります。

歯周病が進行している歯が増えれば、ブリッジ治療が部分入れ歯の治療となり、歯がまったくない場合には総入れ歯になります。

欠損している歯の本数が増えていくほど、負荷がかかってしまいます。歯を失わずに過ごすために、残っている歯を大切にするためにも自宅でのお手入れと定期的なクリーニングをおすすめします。

これまでブリッジ治療と入れ歯について、お話ししましたが、それを踏まえインプラント治療の特徴をお伝えできればと思います。

次回に続く