仙台市 宮城野区 しらとり歯科医院です。しらとり歯科医院は、お子様のむし歯予防・治療や歯科矯正治療をはじめ、お母さまの妊産婦歯科検診・マタニティ歯科健診を行っております。引き続き、先日参加した小児歯科学会大会の講演をもとに、「母乳哺育が与える口腔機能への影響」についてお話します。

※授乳方法について、様々な意見があると思います。あくまで歯科的視点から研究やデータによる報告をもとに、哺育についてお話しします。

【日本の授乳事情の変化:母乳率の過去40年と現代の育児スタイル】

【ピジョン調査から見る現代の授乳意識】

【母親の就労状況の変化:女性の社会進出が進み、働くママは約7割】

【授乳への意識:「家族と協力しておこなうもの」が増加】

【離乳食へのスムーズな移行をサポート!咀嚼力を育む哺乳瓶の秘密】

今回は、「哺育について」行われたアンケートや調査の結果、そして「歯科医師が開発した哺乳瓶」についてお話します。

日本の授乳事情の変化:母乳率の過去40年と現代の育児スタイル

「母乳率」について、こども家庭庁が10年ごとに実施している調査(乳幼児栄養調査および乳幼児身体発育調査)結果を紹介します。

※「母乳率」は、調査回答者のうち「母乳を継続して与えていて、人工乳を継続的に与えていなかった」という母子の割合を意味します。「外出時や入眠時などに少しだけ人工乳を与えた」という場合も「母乳率」に含まれます。

生後1か月〜4か月の母乳率は2000年代までは30~45%程度でしたが、2010年代には50~55%程度まで上昇しています。40年前(1985年)は生後3ヶ月の割合が39.6%でした。

2016年からは徐々に減少し始め、2023年には35~40%にまで低下しています。この頃に、コロナのパンデミックが起こったことが多少なり影響していると思われますが、主に、共働き世帯の増加や育児環境の変化などが背景にあることが考えられます。

参考までにWHO(世界保健機関)のデータでは、母乳育児先進国と呼ばれているスウェーデンでは約97%、カナダが約90%、オーストラリアが約82%、といった母乳育児率となっています。

前回紹介した、ママタスの調査結果にもありますが、他の国とは異なり日本では生活環境やライフスタイルに合わせて、育児の取り組み方や考え方に変化があり、多様性が求められているのかもしれません。

ピジョン調査から見る現代の授乳意識

哺乳瓶のブランドとして知られるベビー用品メーカー「ピジョン株式会社」が行った調査結果を紹介します。

「ピジョン」は大学病院小児科の先生、助産師、産婦人科医の先生からなる「ピジョンにっこり授乳期研究会」を発足しています。授乳期におけるお母さんの意識や現状を明らかにするため、「授乳期母子状況調査」を実施しました。※2014年から2024年までの10年間、対象は全国の20~44才女性 有効回答数:20,000人のうち、妊婦:447人(第1子を妊娠中)、1,558人(子どもは1人で生後3才未満且つ同居中、母乳または育児用ミルクを与えたことがある女性)

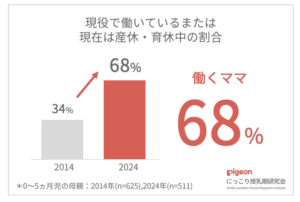

母親の就労状況の変化:女性の社会進出が進み、働くママは約7割

女性の社会進出を背景に、母親の就労状況が変化しています。2014年と比較し、0~5ヵ月児のお母さんにおいて、「現役」で働くお母さんは5%から11%へ、「産休・育休取得中」のお母さんは30%から57%へ増加。それに伴い「復職予定者」の割合も71%から78%へと増えています。

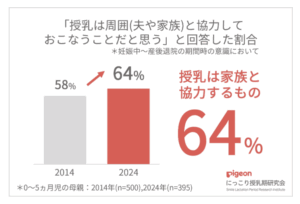

授乳への意識:「家族と協力しておこなうもの」が増加

授乳への意識について尋ねた質問では、0~5ヵ月児を持つお母さんの64%が「授乳は、周囲(夫や家族)と協力しておこなうことだと思う」と回答しました。前回調査(2014年)の58%から6ポイント増加しており、授乳は母親だけが向き合うものではなく、「家族でおこなうもの」という意識の高まりがうかがえました。

離乳食へのスムーズな移行をサポート!咀嚼力を育む哺乳瓶の秘密

以前お話ししたように、授乳の際、母乳やミルクを吸いながら、赤ちゃんは舌や舌骨上筋群、咀嚼筋といった口や顔周りの筋肉を使いながら、咀嚼する(ご飯を噛む)ための顎の動きを学習すると言われています。

朝日大学小児歯科学分野 田村教授は長年、乳児期からの吸啜・咀嚼機能の発達について研究を行ってきました。そして、離乳食への移行がスムーズにでき、母乳のように「咀嚼力」を育むような哺乳瓶を開発しました。

次回に続く