仙台市 宮城野区 しらとり歯科医院です。小児歯科の1つのトレンドとして「口腔機能の発達」が注目されています。食事に対する悩み(食事時間がゆっくり、こぼす、噛めない、麺類がすすれない)、高学年になっても錠剤が飲み込めない、発音がぎこちない(パ、タ、カ、ラ、サ行などが不明瞭)など、周りのお孫さんやお子様に、ちょっとした「お口のお悩み」をお持ちの方は多いのではないでしょうか。先日、新潟で行われた第63回日本小児歯科学会大会にて紹介されていた「母乳〜離乳食にかけての歯科的視点、アプローチ」についてお話しします。

・口腔機能発達婦不全症と口腔機能低下症

・母乳哺育の口腔機能影響

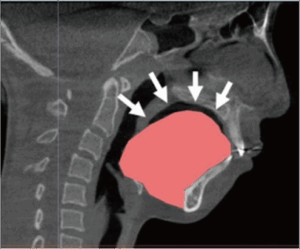

・舌の動きと下顎の成長

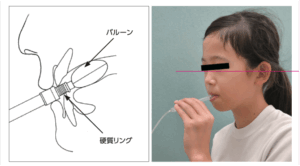

・人工乳首のタイプ(大きさ・形態・硬さ)による舌運動

・乳首の形状による1回の吸啜における舌運動の幅、持続時間

・WHOのよる母乳育児のすすめ

・離乳時期による食形態と姿勢の違い

乳歯が萌えてきたら、むし歯のならないようフッ素塗布やシーラント(予防填塞)を行なう、歯並びや噛み合わせが気になった際には矯正治療を行い、成人を過ぎれば歯のクリーニングに定期的に通う。そういった従来の治療はもちろんのこと、今歯科ではお子様から成人を通じた「お口の機能へのアプローチ」が注目されています。

先ほど、食事や発音に対する悩みは、一見気にならなければ問題のない些細なことかもしれませんが、年を重ねた壮年期以降に問題となっていきます。

日本人が亡くなる原因のトップ5をご存知でしょうか。いきなり突拍子もないことをお話しするかもしれませんが、遠からずこれからお伝えする話に関係ある話だと思います。

2024年のデータでは日本人の死因は悪性新生物(がん)、心疾患(高血圧性を除く)、老衰、脳血管疾患、肺炎がトップ5となっています。高齢社会である日本では、かねてより誤嚥性肺炎を代表とする肺炎が問題となっています。特に65歳以上の場合、年齢が上がるにつれて死亡者数が増加傾向にあります。

誰しも40歳を過ぎれば、全身の筋量が減るといわれていて、特に50歳以降は減少スピードが加速します。脚の筋肉や骨密度は、イメージがつきやすいかもしれませんが、口周りの筋肉はどうでしょうか。ご飯を喉に詰まらせてむせる「誤嚥」は日課のウォーキングやジムに通って、鍛えるわけにはいきません。

筋肉を含めたお口の機能は、17歳頃までに発達し、その後は横ばい、50歳頃を境に低下すると考えられています。年を重ねた後にトレーニングを行うことも大切ですが、発育段階、伸び代がある時期にしっかりと機能を獲得することがポイントとなります。

からだ全身の成長に伴い、鼻、上・下顎は成長して行きます。そして発音する、ご飯を食べ、しっかり飲み込む動作は、舌や頬、唇、顎を使います。それは指しゃぶり、おしゃぶりが始まる頃から土台が育まれ、その能力は生涯を通して続いて行きます。

入院をしたり、施設に入所したりすると「リハビリテーション」が行われます。「リハビリ」は「リ・ハビリ」と区切ることができ、「re再び」と「habilis適した、ふさわしい」状態になることを目指します。「ハビリテーション」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。「リハビリ」は壮年期に失った機能を回復する、「ハビリ」は小児期に機能を獲得するといった使い方になります。

子どもの時期から、お口の機能をハビリテーションすることで、誤嚥の原因となる「むせ」などのリハビリの度合いを和らげることができます。

前置きが長くなりましたが、次回小児歯科学会大会で話のあった「哺育〜離乳期にかけての口腔機能」についてお話しします。

次回に続く